最近看到財信傳媒董事長謝金河的一篇貼文,提到2013年阿里巴巴集團創辦人馬雲來台灣,談到「台灣沒希望了,70、80歲的人還在談創新」。

結果,55歲的馬雲在2019年就「被退休」,但台積電創辦人張忠謀直到87歲才交棒,如今台積電更已成為全球第八大市值企業,台灣電子業還有很多70、80歲的人,例如林百里、施崇棠都還在位置上,做得很起勁。

這個觀察角度,我認為是兩岸科技產業發展一個非常重要的對比,更是觀察兩岸產業政策與未來走向很好的切入點,尤其是在地緣政治衝突仍然持續的今天,兩岸產業的競爭與消長,還有科技政策的特色與走向,都是影響全世界非常重要的議題。

當年齊聚烏鎮的互聯網巨頭已經消失

講到馬雲與張忠謀的例子,讓我聯想到另一個畫面,十年前的中國烏鎮與今年的台灣磚窯,十年來的變化,呈現出一個兩岸產業發展最新的對比。

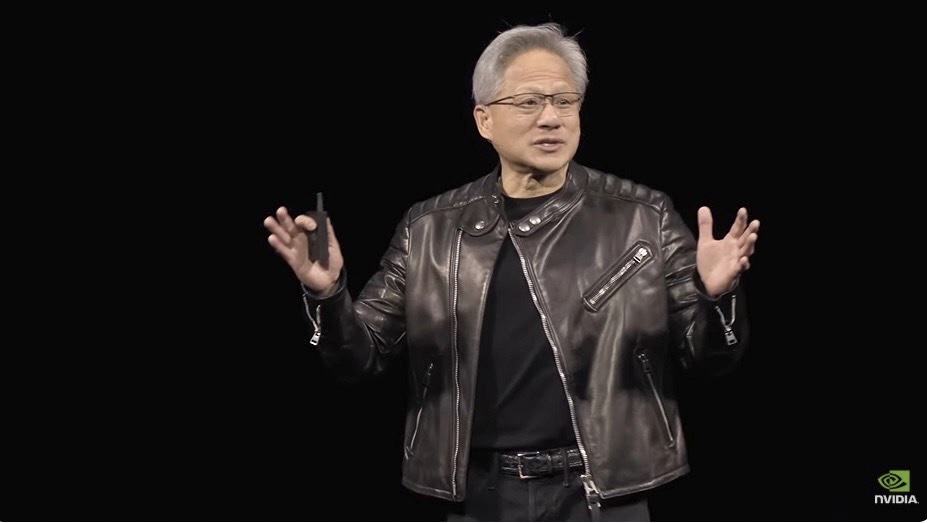

6月初,台北國際電腦展Computex熱鬧登場,輝達執行長黃仁勲來台灣,除了到夜市與會場到處趴趴走,還在一家磚窯餐廳宴請眾多台灣電子業供應商老板。

三兆美元男站在椅子上,與數桌加起來也數十兆新台幣市值的業界大老說,「謝謝你們協助輝達,台灣是全世界AI發展的中心」。黃仁勲稱台灣是發展AI最重要的國家,這個「輝黃」時刻,讓全世界都看見台灣。

當時,我也注意到網路上有人翻出舊照片,時間是2014、15年前後,中國移動互聯網正在鼎盛時期,也有十多位互聯網巨頭齊聚烏鎮,一樣出現這種市值與身價數十兆元的飯局,參與者都是當年叱吒風雲的網路大咖,但如今很多企業巨頭都像馬雲一樣,不是被退休就是消失在公眾視線外,只有少數還在原來崗位上。

網友還提到,台灣這波AI熱潮,會不會幾年後就煙消雲散?

熱潮一定會褪去,這是很正常的現象,只是時間早晚的問題。但這群與黃仁勲聚會出席的台灣AI大咖,70、80 歲都還在第一線努力,雖然是有點不太人道,對企業的交棒傳承也不太好,但這也是他們個人的選擇,無論如何都是出於企業家的自由意志,不至於像許多對岸的網路大咖中箭落馬、黯然退場。

中國的產業發展,顯然是受到更多政治介入與指導,政策是大陸產業發展最強助力,卻也是最大風險。

當年的移動互聯網熱潮,如今當然有些褪燒了,現在當紅的是AI,過去美國的網路龍頭大廠,像蘋果、Google、Meta、Amazon仍活躍在領先族群,但掌握到AI趨勢的微軟更加突出。

另外輝達異軍突起,風采更壓倒所有人。不過,當年這些在移動互聯網搶到天下的美商企業,仍有巨大實力投入對AI的探索,AI競賽誰會是贏家,應該還沒有定案。

可是,中國的移動互聯網巨頭,每家公司在共同富裕政策下捐出大筆現金,不少專利、平台資產獻給國家,創辦人與經營團隊大幅更換,與這些美國網路大廠相比,中國企業確實面臨更鉅大的政治風險。

2015年是兩岸方向的分水嶺

產業趨勢一直在變化,每隔幾年就有大變化,但潮起潮落卻是永遠不變的。對於這個現象,我在第一線採訪台灣科技產業的變化,感受比其他人都強烈,尤其是近十年兩岸呈現的巨大對比,真的令人驚訝。

過去十年,兩岸走出不同方向,一個很重要的時間點是2015年。

那年是馬英九總統八年執政的後期,紫光集團董事長趙偉國來台灣,要求投資台灣半導體公司。

當時正值大陸移動互聯網最鼎盛的時刻,阿里、騰訊、百度等公司在香港及美國資本市場募得許多資金,中國企業擁有最多現金,而那時台灣才經歷了DRAM、面板、太陽能及LED等產業破產、虧損收攤等折磨,兩岸一高一低的對比相當明顯。

其實,台灣產業處於低迷的時間相當長,很大原因就是中國快速崛起,磁吸效應將台灣的資金、人才大舉吸進中國,台灣也因而出現產業外流與空洞化,如今回頭來看,也幸好當時台灣半導體股票沒有開放讓中國企業收購,否則現在一定是完全不同的光景。

2012年,我出版《商業大鱷SAMSUNG》這本書,當時台灣大舉投入的二兆雙星產業大部分是失敗的,DRAM、面板、LED及太陽能都變成「慘業」,不少公司都是被三星打敗。

三星這個超級怪獸實在太強大,台灣與其競爭的產業完全討不到便宜,另外2000年後中國崛起,台灣許多公司到大陸投資,最後也都不敵大陸本地企業的產能擴充及低價競爭。

當時我看到這些現象,就很想一窺究竟,了解台灣到底是如何輸掉的?那時我整理三星的競爭策略時,其實心情是相當悲憤的,因為目睹台灣許多公司爆出鉅額虧損,最後不是破產清算,就是被低價收購,很難想像台灣產業竟會淪落至此。

出書後我也接受各種邀請,從南到北去演講,分享我對三星的成功經驗及台灣應該有那些因應策略等的觀察。

當然,去年我再出版<晶片島上的光芒>時,心情就比十多年前好很多了,因為台灣半導體產業找到在全球競爭的位置,美中對抗與地緣政治,又讓台積電站上世界的高峰。今年出了日文版,發現日本人都很想了解台灣,也相當關心台積電為何成功,回答這些問題時,就讓人心情比較愉快了。

在日本時,有多次被問到台灣的產業政策有什麼貢獻?台灣政府幫了那些忙?我的回答是,台灣政府當然有幫不少忙,但更重要的是,產業要能自然發展及有機成長,就像父母對待孩子一樣,小時候要照顧,但等到孩子長大了,就該放手讓孩子自然發展,產業發展需要基礎建設、資本市場與各種機制,才能讓好的公司在競爭中出頭,這些才是產業發展成功的關鍵。

企業要靠自己 不要期待產業政策

我和日本朋友說,台灣過去產業政策是有貢獻,但台灣產業真正成功的原因是創業家精神。事實上,中國大陸移動互聯網產業過去風起雲湧,一樣也是創業家精神,兩岸企業家都很會做生意,也很努力打拼,永遠會找到各種新的商業機會。

另外我也和日本朋友分享,別只看台灣現在很成功,但過去台灣也有好多失敗案例,就像前面談的四大慘業,只是台灣很快就退出這些做得不好的產業,把資源聚焦集中到有競爭力的行業,這些都要靠企業家自己找出路,政府很難幫得上忙,也不太能夠幫忙。

我認為,台灣比較能夠期待的,還是讓企業自己找到方向,廣達、緯創、鴻海等眾多抓到雲端及AI商機的企業,有的早在十多年前就已布局,靠的是企業本身的洞見,還有長時間的等待與煎熬。這種成功是靠企業自己的發現與堅持,至於產業政策能夠幫忙的真的不多。

如今,對照兩岸一起一落,很大的差別也是在政府。台灣的產業政策,更偏向是把基礎設施建好,做好稅制、法治及自由開放的環境,讓資本市場更活絡,讓企業自己找到出路。

雖然很多地方都還做得不夠好,也經常被批評被罵,但很可能就是因為大家都不認為政府有多英明,才讓企業自己找到對的方向,政府沒有管太多,才是台灣企業成功的關鍵。

大家應該還記得,其實張忠謀先生也表達過,台積電發展過程,其實真正幫他忙的人只有李國鼎,很多時候政府並不支持他。

他這句話當然引發不少爭議,不過,關於他說政府一直賣台積電股票的事情,倒是非常明確,也因為政府當年確實不了解台積電會這麼好,也幸好他力勸政府不要再賣股票,才讓現在國發基金還保有台積電6%持股,真的成為護國庫的神山。

其實,要期待政府與政策有多少遠見,根本也是不可能的事。就像當年AI發展還在起步時,台灣政府投入AI的預算只有千萬美元,但當時聯發科董事長蔡明介就跳出來說,其實預算數字後面應該再加兩個零才對。

所以,我也一直認為,政府只要扮演從旁協助的角色就夠了,不要苛求政府官員有多厲害的遠見,只要在趨勢成形時,做適當的政策引導即可,可以把預算做適度分配,扮演產業發展的輔助角色就好了。最怕政府變成煩人的公公婆婆,每天指指點點,那就什麼事都做不成了。

不要得意忘形 忘了自己是誰

最後,還是回到最初的起點,對比兩岸科技產業的發展,台灣半導體及AI伺服器如今已成為全球晶片及AI的重鎮,重要性已不可同日而語。

至於中國大陸在多年發展後,如今腳步確實到了該調整的階段,面對美國的強力制裁,中國未來幾年還是會很辛苦,要好好想想未來要如何再起並與美國分庭抗禮。

結論還是那句老話,風水輪流轉,不要得意忘形,忘了自己是誰。

台灣半導體業從落後到領先,有很多因素,美中對抗讓台灣享受最大的紅利,大家都在搭地緣政治的順風車,台灣企業要好好利用這個良機,補足過去最缺乏的人才多元化及跨國際的布局與經驗。期待黃仁勲與台灣供應商的磚窯盟約,精彩的故事還可以持續寫下去。

.jpg)

.jpg_1140x855.jpg)

_20250324154238.jpg_280x210.jpg)