工研院院士邁入第十屆,來自半導體、石化材料、資通訊、機械、光電、生技、綠能永續等跨領域傑出貢獻人士,撐起臺灣產業一片天,院士十載,智慧積累,建言獻策,推動產業不斷前進,為臺灣打造精彩未來!

創新前瞻卓絕遠見 成就世界第一

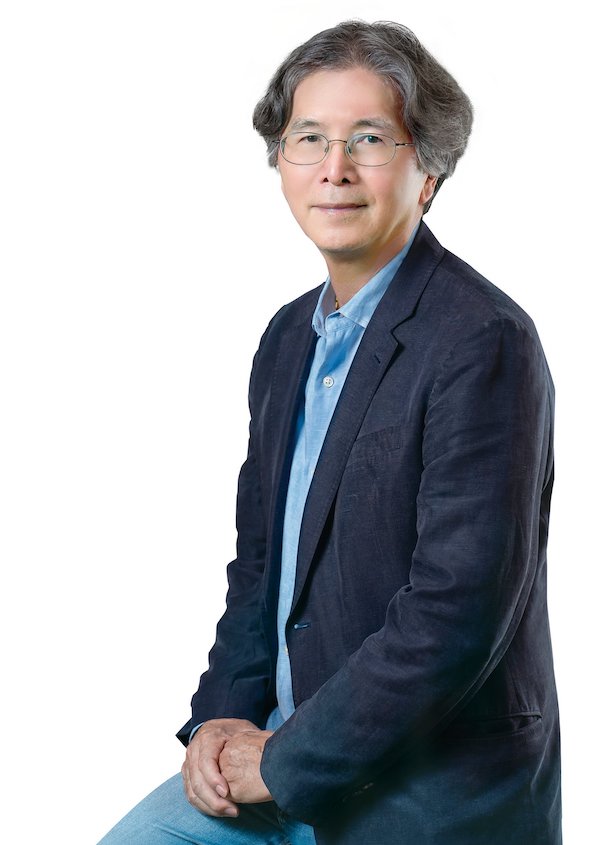

旺宏電子股份有限公司董事長暨執行長吳敏求

1970年代在美投身最新半導體技術,毅然帶領40位半導體工程師返國創業,堅持打造自有品牌、掌握自有技術,領先導入製程大數據,造就全球最大非揮發性記憶體王國;更推動第三類科技股上市,帶動海外資金大幅投資臺灣高科技產業,促成臺灣半導體今日的蓬勃發展,為臺灣半導體產業寫下輝煌篇章。

「科技的發展要有遠見,否則無法與人競爭。」秉持這樣的精神,吳敏求締造了半導體界的許多第一,他眾多前瞻而新穎的作法,即使在人才濟濟的臺灣半導體產業中,仍顯得突出而超群。

「我在成大念書時,就對半導體很有興趣,」吳敏求自述,在美國史丹福大學念材料時,深受創業文化影響,畢業後先在Rockwell、英特爾、VLSI等大廠學習研發、建廠、管理、銷售的實務經驗。有感於華人在美國企業的「玻璃天花板」,加上半導體前景看好,練就一身本事的吳敏求,決定回臺創業。

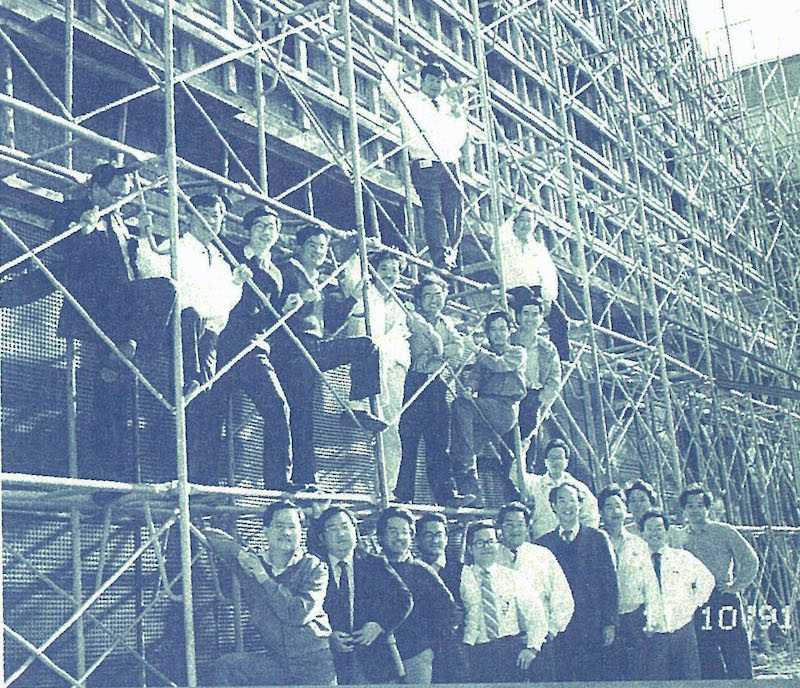

1989年,不畏缺人、缺錢、缺市場的風險,吳敏求只向民間股東募得8億元,連三分之一座6吋廠的資金都不到,便捲起袖子,開始打造他的記憶體整合元件製造(IDM)事業版圖。他先說服在美國工作的40位優秀工程師,加入旺宏創業團隊。「當時國內科技業做逆向工程相當普遍,我將在美國半導體公司學到的從研發、設計、製造的正統方法Forward Design引進臺灣,從各種領域網羅專業人士,從頭開始訓練本土的半導體人才,」這些人才後來在臺灣各個公司遍地開花,對臺灣半導體發展榮景具有非常巨大的貢獻。

巧妙運用借力使力策略創造雙贏 帶領公司締造傳奇

在資金極其有限的情況下,吳敏求的策略思考及對國際趨勢的洞察,便成了旺宏從零到有的最大本錢。當時正逢美日貿易戰,美國政府要求日本開放20%的半導體市場讓美國企業進入,「透過美國的合作伙伴,旺宏間接成為美國半導體協會會員,一下子就拿到了進入日本市場的門票,並鎖定任天堂為重點客戶。」

客戶和市場都有了,但IC設計、製程開發、晶圓製造,每個營運環節都需要資金,從股東募得的金額卻遠遠不足。吳敏求觀察到,當時許多日本的傳統產業都想成立半導體部門,卻苦無Know-how,「我找到日本鋼管公司(NKK),將旺宏兩個產品線技轉賣給NKK,籌得了初步的研發經費1,600萬美元。」沒多久,日本的合作夥伴要求派員來旺宏產線實習,吳敏求欣然應允,「100多個日本工程師進駐新竹,該讓他們實習什麼項目?起初我請他們負責畫圖,發揮日本人嚴謹的精神,把複雜的管線圖畫得又好又精準,還同時解決了人力問題。」

快速掌握美日貿易戰商機、以Know-how交換資金、善用夥伴人才,讓旺宏慢慢站穩腳步,吳敏求戲稱這是「借力使力」。宛如阿基米德以一個支點撐起地球,吳敏求也巧妙撐起重如泰山的半導體廠。這個成功經驗,在旺宏後來的發展階段也曾數度複製,例如旺宏曾與台積電及任天堂等公司策略合作,完全不用自己的資本支出,便逐步擴大6吋廠產能。

晶圓製程結合AI及電腦大數據分析 全球半導體先驅

光是舉重若輕,並不足以造就旺宏今天的世界第一,吳敏求務實地推動創新,是另一成功關鍵。創業之初,為了與品質精準、良率優異的日本半導體廠競爭,吳敏求在晶圓製程中導入電腦控制,記錄所有產線資訊,成為全球半導體廠創舉;由於電腦產生的資料量十分龐大,吳敏求特別延攬一群統計學專家,結合統計學及半導體知識展開大數據分析,累積32年各製程資料數據,打造旺宏今日世界第一的品質。

換言之,近年蔚為顯學的工業4.0、AI、大數據,早在30多年前已落實於旺宏的營運管理之中,這套名為「超新星」(sNova)的資料工程分析系統,為旺宏生產的每一片IC及模組賦予數位身份證,從設計研發、原料管控、製造批次、到運送出貨,所有資訊一目了然。國內晶圓製造同業及設備廠也以旺宏為典範,相繼導入大數據分析,造就了臺灣半導體業在品質及良率上的高度競爭力。吳敏求也因為這項卓越貢獻,拿下「哈佛商業評論」首屆「數位轉型領袖獎」。

吳敏求說,「這些人力物力的投資,短期看不到明顯的效益,但多年累積下來,今天旺宏的退貨率(RMA)已可達到ppb(每10億顆的退貨量)等級,與業界慣用ppm(每百萬顆的退貨量)相較,更勝千倍。在極度要求可靠度的車載、工業、醫療等下世代市場,旺宏的優勢正好被突顯出來。」

登上富比士雜誌 臺灣科技業第一人

旺宏早期在乙太網路橋接器控制IC、LCD TV控制IC等市場,都有優勢市占率,之後逐步聚焦於非揮發性記憶體的利基市場,鎖定唯讀記憶體(ROM)及快閃記憶體(NOR Flash)兩大產品。公司成立10年,年營業額便達到10億美元,吳敏求也在1998年登上美國富比士雜誌(Forbes)封面,是臺灣科技業的第一人。

推動第三類高科技股上市 促進臺灣經濟蓬勃發展

而為促使臺灣高科技產業能夠獲得更多國際資金挹注,吳敏求當年積極遊說經建會、經濟部及財政部等相關部會,推動臺灣第三類股上市,並於1995年讓旺宏電子成為第一家以第三類股在臺灣上市的標竿企業,帶動了海外資金大量投注國內高科技產業,促進臺灣高科技產業後續的蓬勃發展。

自有研發專利技術實力 逼退世界級大廠

旺宏曾遭遇競爭對手飛索半導體(Spansion)與東芝半導體等大廠發動智財權的攻擊,幸而旺宏始終堅持自主研發,並以優質專利成功反擊,獲美國ITC判決勝訴,兩家大廠求戰未勝,還付出總計逾1億美元的鉅額和解金,在臺灣高科技產業可說史無前例。

旺宏如今是全球最大唯讀記憶體及NOR型快閃記憶體供應商,在許多高價值的利基市場,包括車載運算晶片、任天堂遊戲機、自動體外心臟去顫器(AED)、5G通訊及國防太空等,都領先業界。先進研發方面,吳敏求也力拼3D NAND的製程優勢,與三星、海力士、美光等國際大廠並駕齊驅。

多年來,吳敏求從教育扎根,積極培育國內科技人才,舉辦逾20年的「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」,已有近4萬人次參與,頒發逾1.6億元獎學金;2019年,他回饋母校成功大學,興建「成功創新中心—旺宏館」,2020年更以10年捐贈10億元創設「敏求智慧運算學院」,推動智慧運算及跨域人才培育,目的是打造優秀的新一代菁英,提升臺灣的國際競爭力。

回顧過往,吳敏求不僅白手起家,帶領旺宏成為世界級的記憶體大廠,在臺灣的半導體發展歷程中,他的貢獻更是舉足輕重。面對未來的產業變局,吳敏求認為,臺灣必須跟世界做朋友,以創意和遠見,找到全球各角落的商機。

高效執行聚焦創新 培育部屬成將才

聯發科技股份有限公司副董事長暨執行長蔡力行

70年代初期,世界正經歷停滯性通貨膨脹的經濟衰退,臺灣出口市場受到衝擊,石油危機也為當時臺灣的產業發展帶來結構轉型的呼聲。當時臺灣決定由國家主導投入工研院發展積體電路產業,行政院更於1982年開始推行「超大型積體電路發展計畫」(VLSI計畫),提升民間的積體電路製造能力,為臺灣積體電路製造技術發展重要根基。當時,30歲出頭的蔡力行,看準臺灣國家發展策略,決定從美國返臺大展長才。

勇於挑戰追求卓越 奠定晶圓製造堅實基礎

蔡力行在美取得美國康乃爾大學材料科學暨工程博士學位後,加入惠普(HP),致力半導體製程技術的研發,當時在德州、加州,半導體發展前景都相當看好,但他卻決心返臺,1989年加入台積電從工程經理做起,1993年接下興建台積電首座、全臺第二座8吋晶圓廠的艱困任務,也創下兩年內完工及量產等待時間最短的紀錄。

「我當時不懂臺灣產業狀況,也不了解台積電,但觀察臺灣政府前瞻政策,看好半導體產業未來成長空間大,加上當時台積電董事長張忠謀已是國際知名的半導體領袖,在曾繁城先生積極邀請下決定加入,」蔡力行記憶猶新,當年全球半導體產業高速成長是大勢所趨,曾繁城積極海外求才,笑稱自己也是他的「業績」之一。

蔡力行還記得曾繁城力邀他回國時,讓他在研發、測試、製造3項業務中挑選,他沒想太多,只因為「台灣積體電路製造股份有限公司」中,有「製造」兩字,因此選擇了製造部門。加入台積電2年,他就接下台積電建廠的大計畫,之後也率團隊開發量產0.13微米銅製程,是全球僅次於英特爾(Intel),第二家0.13微米製程量產成功的公司,成就台積電「從無到有」,跨入「自主研發」的歷史關鍵,更奠定台積電日後在先進製程領先全球的堅實基礎。

「當時業界還沒有這樣的經驗,全新的台積3廠,8吋廠設計跟原先6吋廠有很大改變,就連行政辦公大樓格局都相當不一樣。張董事長特別把我叫到辦公室,交代新廠要在預算內需如期完工且快速營運,我從來沒蓋過房子,更不用說蓋這種複雜度很高的廠,但很高興這些都做到了。」蔡力行回想起困難度很高的建廠專案,不僅覺得很有成就感、也覺得有幸為公司做出貢獻。

技術更迭快速 科技人要懂得掌握機會

建新廠的同時,要建立新團隊是另一個挑戰,因此蔡力行積極尋找國內外高階人才,要讓經營管理理念發揮最大化。他強調,人才總是產業發展最重要的根基,在更迭快速的科技領域中,他也以自身經驗建議科技人才,要懂得適時掌握新機會(Take a Chance),看準發展趨勢方向後,得把握挑戰勇往直前(Follow Your Guts),若是遲遲不做決定,就會錯失學習成長與貢獻的機會。

2014年蔡力行轉戰臺灣電信產業,擔任中華電信董事長,再次挑戰陌生領域。他將半導體產業管理經驗,運用於電信服務的管理,讓中華電信的企業實力,更上一層樓。任職期間,讓中華電信市值成長超過千億元,更孕育出中華精測、勤崴等表現亮眼的新創公司,蔡力行因而獲選Finance Asia 2016年臺灣最佳3位CEO之一。

蔡力行認為中華電信的經歷,是他職涯中很「特別」一段,「電信是服務業,這段經歷讓過去都在製造業的我,對於如何滿足使用者需求,有更深的體會,」他領先同業推出4G服務,當時中華電信頗受好評的「世界越快,心則慢」4G開台形象廣告,就在他任內完成,「這也是我的廣告初體驗,」蔡力行也帶領公司開發15縣市4G智慧城市應用,加強偏鄉建設以降低數位落差。

培養人才 管理者要懂得問問題

蔡力行讓這個歷史悠久、負有政策任務的電信龍頭,在肩負政策性任務之餘,更具備靈活競爭力,包括市占率、獲利等,他展現來自世界級半導體公司的管理品質,蔡力行自述,「我要求高階主管看財務報表,由於財報會呈現公司問題,所以我常問問題,更有高階主管認為跟我做事,好像在上EMBA課程。」

此外,蔡力行帶人還有一個要訣,「培養高階人才時,要懂得『問問題』,問問題不難,但最怕提問者自己也不清楚,卻要問一大堆問題,導致管理、溝通效率低,若是問的問題有其道理,挑戰下屬用不同的角度思考,往往讓員工可以得到更多的成長。」蔡力行認為,高階經理人都相當聰明,只是過去鮮少被要求,透過問對問題,能讓員工反思找到答案自我成長,這種成就感帶來的喜悅相較獲利,更令人愉快而難忘。

而要帶領企業、事業邁向高成長,還得要培育人才「立志」,且「Do the right things, Do things right.」。蔡力行進一步說明,就像台積電20年前立志要趕上霸主英特爾,現在已經實現了,但如果當初沒有「立志」,這件事可能不會發生;聯發科當初也有「邁向世界級公司」的志向,且正一步步發生,「有了志向目標之後就要全力以赴。要做對的事情,並把對的事情做好,用對的人做對的事。」

技術領先 打造IC設計領域的世界級公司

蔡力行2017年獲聯發科技董事長蔡明介延攬,接任共同執行長,貫徹「用技術創造價值」的理念,2019年底領先業界,推出全球首款5G晶片「天璣1000」,將聯發科技推上技術頂峰。2020年在疫情影響下,遠距工作、學習、娛樂需求大增,他與團隊以敏捷執行力,引領公司乘風而上,營收創集團年營收新高,蔡力行策略精準、有效帶領團隊,功不可沒。

蔡力行表示,聯發科重視技術研發,技術力年年成長,「現在開發的旗艦新產品,在技術上可說是已經跟對方平起平坐,」從2017年Wi-Fi 5到近期的Wi-Fi 6,甚至已經布局到Wi-Fi 7的技術研發,「我們的高階主管會主動加快技術發展配置,技術進程也會搭配人員的訓練,因而加速聯發科的技術領導地位,帶出高成長,」蔡力行很有自信的說。

臺灣是全世界的半導體產業重鎮,蔡力行透過策略規劃貫徹執行,拉高了聯發科技的營運高度,也帶領公司向上成長,成功邁入全球IC設計公司的領先群,「世界級公司不光是財務表現佳,還要看影響力、重要性,例如客戶、生態系中的夥伴,是否樂意與我們一起合作,」他表示,從這個標準看來,聯發科已經走在世界級公司的路上,他也將持續投資研發,培養人才,為整個半導體生態系提供源源不斷的成長動能而努力。

創業老將傳承心法 培育下一代人才

工研院前瞻技術指導委員會召集人吳錦城

1%,是臺灣新創公司5年的存活率。如果說一個人創業成功的機率是1%,那麼連續4次創業都成功的機率,幾乎微乎其微,以科技重鎮美國為創業戰場的台杉投資科技基金合夥人吳錦城,正是寫下這微乎其微創業紀錄的傳奇人物。

令人意外的是,吳錦城並非一開始就懷抱創業夢,而是直到45歲才踏上創業路,「我比較幸運,45歲創業還創業20年!」今年71歲的他笑著說。1972年,他從交大電信工程系畢業後,赴美讀書、工作,取得美國印第安那大學電腦碩士,接著展開18年的就業生涯。原先他只想在一間大公司裡按部就班升遷,最後告老還鄉,沒想到在精華電腦(Prime Computer)待了10年、一路升至副總裁後,卻發現自己仍受束縛,無法掌管一間公司,「人到一個極限後,就開始想要不要到外面發展。」

即使當時他的頭銜、薪資無不讓人稱羨,但他仍願意一賭,跨出舒適圈,「就算失敗,你的能力還在,失敗的代價就沒有這麼可怕。但如果因為不敢去試,反而是心理負擔,因為一輩子都不知道到底能不能做。有時候人並不知道自己真正能做什麼、不能做什麼,對我來講,我寧可知道,」吳錦城說得篤定。

4度創業的傳奇人生

1995年,45歲的他,遇上創業家陳五福,展開第一次創業,成立愛力思通訊(Arris Networks),製造大型網路交換機。當時吳錦城並不知道自己正迎向劃時代的網路革命,甚至還比別人整整早了1年起步,贏得先機。公司才成立6個月,便以1.5億美元賣給瀑布通訊(Cascade Communication),速度之快,他歸功於天時地利人和,為了挑戰自我,吳錦城再度興起創業念頭。

1997年,吳錦城創立箭點通訊(ArrowPoint Communications),主打智慧型內容網路,可加速網路內容的讀取和發送,在2000年網路爆發、流量迅速膨脹之際,正好發揮作用,成立3年半,公司便在美國那斯達克上市,第一天市值即高達41億美元。

沒想到上市短短2個月,箭點再次寫下紀錄,網通巨擘思科(Cisco)看上他們的關鍵技術,以57億美元的天價收購,轟動華爾街,不僅創下麻州史上第二高收購案,也是吳錦城的創業生涯代表作,至今仍為人們津津樂道。

兩次成功經驗,吳錦城也讓超過200位的員工,在一夕之間成為百萬美元富翁。後來他進入思科擔任副總裁,是當時思科最高華裔主管,專責一個年營收15億美元、2,000名工程師的研發團隊。但形容自己創業上癮的他,不到2年,又3度創業。

2002年,吳錦城成立Acopia Networks,儘管當時全球才剛網路泡沫不久,但他覺得網路仍在進展,花了2年半時間研發網路儲存的技術與產品,這是資訊爆炸時代,各大型公司最需要的解決方案,5年後,F5 Networks以2.1億美元收購。那一年,吳錦城57歲。

「我覺得自己退休還太早,」於是2007年,他又創立第四家公司Azuki Systems,投入智慧型手機的影音串流服務,在2014年初以1億美元成功賣給愛立信(Ericsson)。

克服挑戰 創業家的頑固堅持

細數吳錦城過往創業,全都具備關鍵技術、契合市場和搶先時機三大要素。眼光精準的他,總能嗅出未來科技趨勢,他認為最重要的是觀察力,「想事情要想得深,而不是想表面。」他口中的深,是看出它的影響力,當有突破性技術發生時,對於現有的產品,是否會產生破壞性的建設。

這個突破不只來自技術,很多時候是商業模式的改變,像是Airbnb和Uber顛覆旅宿和計程車市場,「先找出破壞性的技術,再找出破壞性的商業模型,接著找出這2個組合,能夠解決新問題的市場有多大,大概就是這麼一套模式,反反覆覆地去想它。」

形容自己創業晚成,創業讓他「發現」自己,因而樂此不疲,「我的目標是挑戰自己!不斷接受新技術跟新突破帶來的解決方案,每次都有一種成就感和滿足感。」創業不是沒有遇到困難,但他認為,「困難是延緩成功的到來,而不是有困難就表示可能失敗。」

就像第四次創業,以行動服務為核心,但切入的太早,當時連iPhone 1都還沒上市,中間有2年過得非常辛苦,投資者也意願不高,他只好自掏腰包投了最後1年多的資金,但他從沒想過放棄,「在你覺得撐不下去的時候,與其花時間擔心,不如花時間把它變成不是問題。」

「大多的成功創業家都很堅持,他可能講話很軟,但個性絕對很強。創業的人是很頑固的,很多時候你們看到的是成功,但看不到中間的挫折,但如果你堅持的話,成功的程度是『大與小』,而不是『是與否』。」

連結美國資源 傳承創業經驗

在挑戰自我的過程中,他的能力與思維也飛速成長。這麼多年來,他接觸過很多領域,從系統、儲存、雲端到電信,從2005年開始,他也擔任工研院前瞻技術顧問,每年回臺2次,即使評估電光、材化、機械等不同領域的專案,也都有一套看法,正是因為他沒有停止學習。

身為創業老手,吳錦城深知有時創業者需要「貴人」點醒,而他現在也扮演這樣的角色。去年9月他成為台杉科技基金合夥人,串連臺美兩地資源、傳承創業經驗,透過輔導團隊,培養臺灣下一代創業人才,「不見得保證會成功,但至少把失敗可能性減到最低。」

他觀察,臺灣團隊技術能力優秀,但商業化能力還有進步空間,「要把技術跟市場做綜合評估,不要走純技術掛帥的觀念,以臺灣開始,而以國際為終點,不要因為從臺灣開始,不知不覺把產品格局做的太小。」

放眼未來的科技趨勢,吳錦城也提出幾個臺灣能切入的方向。以強項半導體來說,不要局限於晶圓製程,要往封裝跟材料的設備發展,未來臺灣的經濟成長幾乎就有30%的保障。而新興的電動車,不再是大車廠獨占技術,更是臺灣傳統ICT往車用市場轉型的嶄新機會。至於軟體方面,臺灣適合發展硬軟結合,以軟體搭配強大的硬體供應鏈和生態系統,像是邊緣運算、5G、IoT、AI等,都是臺灣可以切入的關鍵技術。

「你不敢想的事情,永遠做不到;你敢想的事情,就有機會做得到,我對臺灣這方面的期許是很高的。」他用自己的創業歷程,完美示範了只要肯大膽作夢、勇敢實踐,就有機會創造下一個傳奇故事。

探奧索隱良醫仁心 利他無私無我

國立臺灣大學醫學院內科教授楊泮池

根據衛福部最新統計,2020年國人十大死因排行榜,癌症連續39年高居國人死因榜首,而各類癌症中,又以「肺癌」自2004年起,連續17年名列國人癌症死因第一名,堪稱「癌王」。然而,抱著一點好奇、一絲懷疑,楊泮池揭開了肺癌的迷霧,時間得拉回30多年前的臺大醫院。

研究肺癌打破陳規 找出隱藏版病因

1987年,已是內科主治醫師的楊泮池察覺,看了這麼多胸腔科病人,很多都與教科書寫的迥然不同,最明顯的例子就是肺癌。教科書上明白寫著,8至9成肺癌患者都是吸菸所致,但門診病患卻一半都沒抽煙,女性也特別多,楊泮池心中隱隱覺得不對勁,決心要自己找出答案,因此展開30多年的肺癌研究之旅。

對學問的積極精神幫了楊泮池一把,升上主治醫師後,他決意攻讀臺大臨床醫學博士,在陸坤泰教授及吳成文教授指導下,因緣際會獲得美國肺癌權威吳忍教授的指導如何培養肺部支氣管細胞,因此啟發了楊泮池思考透過肺癌細胞培養,運用基因學釐清肺癌患者的病因。

為何不吸菸的女性國人容易罹患肺癌呢?在楊泮池帶領的團隊研究下,歸納出兩個「隱藏版」原因:一方面華人本身的基因變異,加上生活環境的暴露,包括空汙及烹飪會接觸到的油煙等。很多人以為PM2.5是造成肺癌的主因之一,楊泮池解釋,PM2.5是一級致癌源,造成的最大問題不是肺癌,而是心血管疾病及腦中風,發生機率是肺癌的4至5倍以上。而大部分不抽煙的肺癌病人都有直系血親也罹患肺癌,可能是因為基因或是生活環境相近造成,且兩個因素互相影響。

楊泮池求真、求實的個性,從他首開風氣之先,使用超音波診斷胸腔疾病也看得出來。當時的教科書認為,肺部充滿空氣,因此超音波無用武之地,但楊泮池另闢蹊徑,發現超音波「看不見正常的肺,但看得到不正常的肺」,正可協助診斷肺積水、肺炎、腫瘤等肺疾,而現在,超音波已經成為胸腔科急重症的重要檢測利器,更是成為胸腔科醫師的必考項目。

抗「煞」先鋒 找出防疫的黃金原則

除了是肺癌研究權威,楊泮池還是抗「煞」先鋒,2002至2003年臺灣爆發SARS(嚴重急性呼吸道症候群疫情)事件時,他擔任臺大醫院內科主任,負責胸腔科加護病房,正是防疫第一線。他回憶,某位染疫病人一住進來,一位總醫師替病人插管就遭感染,不安、恐懼的氛圍在院內蔓延,「但還是要做下去,因為病人需要你。」

面對當前新冠肺炎疫情,楊泮池認為,臺灣總是要跟世界同步重啟國際旅遊的大門,基於過去SARS的經驗,可以歸納出黃金4原則來防疫:第一是持續戴口罩;第二是國內須備妥快速精準的檢測工具;第三需有普及的有效疫苗施打;第四,除了打疫苗外,也須備妥有效藥品,雙管齊下儘速將染疫死亡率降下,直至與流感重症死亡率一樣低於1%。

扮「愚公」衝鋒陷陣 解決人才流失沉痾

楊泮池在臺大醫院看診,不僅觀察到病人病因與教科書的不同,也觀察到制度的問題。他舉例,臺大醫院上千位醫師,並非人人都有教職,上千人要搶4、500個教職缺,有人運氣好,專長的領域剛好有教授退休可補缺,然而有人能力更強,但排不到教職,因此離開,使得臺大醫院留不住人才。

善於發現問題,楊泮池也擅於解決問題,在擔任醫學院院長時期,他決意建立臨床教師制度,抱著「愚公移山」的精神親赴教育部溝通,讓醫院臨床醫師可以取得臨床教職,並把臨床教師視同正式教職,並由臺大醫學院負擔其薪資福利,而授課時數、研究資源等待遇一應比照正式教職,終獲教育部點頭,解決了醫學院長年人才流失的問題,幫助臺大醫學院和醫院獲得豐厚的教研資源。

楊泮池說,學校的制度只要適當調整,讓方向走對,可讓更多年輕人受惠,因此他參與遴選並擔任臺大校長,成為第一個完全自臺大體系出身的MIT校長。

史上首位MIT臺大校長 重視溝通公益為先

在校長任內,楊泮池極重視與各學院的溝通,致力各領域的均衡發展,在2017年英國高等教育機構(QS)公布的全球大學各類學科排名中,臺大首次在藝術與人文、工程與科技、生命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理學,五大領域名列全球前50名,治校能力有目共睹。而他致力在校園中推廣「利他」文化,鼓勵學生勇於承擔社會責任,成為「自我為後、公益為先」的知識份子。

楊泮池形容,臺大龐大的體系就好比一家大公司,管理心法最重要的就是充分授權、尊重不同領域的心聲,而且校友們都很願意幫忙學校,當時他要求同仁「不要伸手要錢」,而是該讓校友知道臺大校方要做什麼,是否有一個理想、願景,而且可以改變教育,讓臺灣、臺大更有競爭力,做好溝通、闡釋理念,外界就會主動給予很多支持。

在研究上、教育上,楊泮池持續開出藥方,解決各方難處,他認為,醫學研究和醫療最重要的目標,就是解決病人問題,讓病人得到最好的照顧,從生病後的精準醫療,做到早期診斷、早期治療,然後要進一步超前部署,做到事前預防,達成到精準健康。然而若沒有生技產業帶動,精準健康的目標無法達成。產業的推動也應以「精準健康產業」為推動目標,而非以「醫療產業」為發展方向。

促進產業對話 用科技讓生醫產業起飛

楊泮池說,臺灣10幾年前就希望成為生技新藥大國,2015年起他執行國家型計畫推動生技產業更是深有感觸。楊泮池認為,帶動生技產業首要思考臺灣強項在哪裡,臺灣ICT、資通訊產業非常強,電子業也專精於雲端運算,面對當前醫療走向精準健康,與ICT有關的醫療、醫材成為極為重要的診斷工具。

因此楊泮池自2016年擔任國家生技醫療產業策進會副會長開始,積極推動讓資通訊ICT產業與醫療對話,進而解決醫療問題,涵蓋醫材、診斷試劑、雲端運算、智慧醫療、AI等領域。楊泮池認為,生醫產業亟需有一個在醫學中心的智慧醫療沙盒,導入本土藥品、醫材、診斷科技等,藉由實地使用,精進品質並建立品牌認證,才能打國際盃。

不斷發現問題、勇於解決問題,楊泮池不只是作為醫師治療病患,更願意當大環境制度的改革者、扮演造橋鋪路的施工者,讓民眾更健康、讓制度更健全、讓生醫產業更茁壯,楊泮池至今仍持續在第一線教學、看診,在通往夢想的路上,他一刻也不停歇。

出奇制勝慧眼獨具 造就新藥奇蹟

Onward Therapeutics, Chairman & CEO葉常菁

新藥開發之路迢迢,10年乃至20年磨一劍的故事屢見不鮮,從研發到上市,需要跨領域、跨組織的研發資源。臺灣生技產業規模不大,口袋資金也不夠深,在商業模式的選擇上,尤需精準的策略合作與布局。葉常菁從臺灣出發,歷經美國、英國、法國學術界到美國生技產業的洗禮,為臺灣導入「只開發不研發」(No Research, Development Only;NRDO)結合「委外製造研發」(Networked Pharma)的獨特商業模式,並成功運用此模式開發兩款新藥,創下了臺灣新藥海外授權金額的最高紀錄。

3年拿下博士學位 破南卡醫大紀錄

葉常菁大學念的是生物系,她從沒想過會走上新藥開發這條路。「當年在輔大生物系,從植物、動物、解剖、生化等都有接觸,替後來的學習奠定很好的基礎。」大學畢業後,她前往美國南卡羅萊那州醫學大學攻讀免疫學,2年9個月就拿到博士,打破該校紀錄。

接著她跟隨指導教授轉戰英、法進行博士後研究,一句法文都不懂的她,從零開始,每天上午學法文,下午忙著採購設備,把空蕩蕩的實驗室逐步建立起來。「抵達法國後,教授告訴我去巴黎面試,沒想到隔天就通知錄取,而且還是終身職。」這所巴黎機構,正是知名的法國國家健康與醫學研究院(INSERM),每年推動數千項跨國科研合作,是法國最重要的公立學研單位。

「那時我心想,我這樣一個來自外國、沒沒無聞的科研人員,能夠被法國栽培,一定要有所回饋,」葉常菁自述,當時單株抗體剛被英國科學家發現,她決定投入這個新領域,接下來的兩年,她兢兢業業,和夫婿奚百里博士一起做出了50個單株抗體,在那時製作單株抗體所有試劑仍須一一自行調製,這個成績尤其難能可貴。

進駐全球生技重鎮 投入新藥開發

在INSERM工作6年後,葉常菁來到美國波士頓這個生技重鎮,成了她生涯轉捩點。她從基礎科研轉進新藥開發,一待就是15年。「1980年代後期,美國生技業正在起飛,我很幸運在幾家公司累積了新藥開發的經驗。」

在美國期間,葉常菁歷任T Cell Sciences藥物評估處處長、CytoMed產品開發副總、LeukoSite前臨床副總、Millennium藥廠企劃開發副總,展現整合管理的能力。「做新藥有很多不同面向:製造、分析、原料藥如何做成製劑、如何用於藥理、毒理及人體試驗等等,每個過程都很嚴苛;另外,你的策略是什麼,也很重要,」葉常菁解釋,一個早期專案,必須預想10年後的市況,找出未來要治療哪些病症的方向,還要與競爭者賽跑,稍有落後便錯失市場。

返臺創辦智擎生技 獨特商業模式奏效

受當時的東洋藥品董事長林榮錦之邀,葉常菁在2003年返臺創立智擎生技。「當時國內廠商分兩大類,一是做原料藥或學名藥的傳統藥廠,另一是外商在臺加工包裝,真正的研發能量都不在臺灣。」

分析產業條件後,葉常菁決定以NRDO結合Networked Pharma切入新藥開發。這種方式不須龐大資金,更須要的是技術、經驗、人脈和眼光。葉常菁解釋,新藥從無到有,分為藥物發現、藥物開發、市場銷售三大階段。第一與第三階段曠日費時且資金需求龐大,多由歐美大廠主導。最適合臺灣的是第二階段的「藥物開發」,亦即先找到候選藥物,再投入藥理、毒理等測試,並發展至量產及人體試驗階段,由於時程相對較短,利於國內生技業快速切入,加速產品上市。

NRDO模式在國外行之有年,而葉常菁融入了委外製造研發元素,也就是只負責新藥開發的流程設計和策略,其餘工作交給外部夥伴如委託研究商(CRO)及委託製造商(CMO),不須自建工廠或實驗室。「這就是『分工』的概念,每一個環節的專業度都很高。例如毒理試驗,相關法規非常嚴格,與其自建實驗室,不如交給專業的CRO夥伴來做,」葉常菁說。

智擎17人團隊 上櫃市值破百億

這種創新模式的先決條件是需要專業與經驗,也就是知識管理的價值所在。在葉常菁的帶領下,智擎生技靈活運用此一模式,成功開發出胰臟癌新藥安能得(ONIVYDE),締造臺灣新藥對外授權金最高紀錄,同時也是臺灣第一個獲美國FDA核准的癌症新藥;另外一項治療軟組織肉瘤之放射線提升劑Hensify也取得歐洲上市許可證(CE Mark)。智擎2012年上櫃時,員工僅17人,市值已達百億元,3年後,同一天取得臺灣與美國藥證時,員工只增加到22人,卻創造超過300億元的市值。

在智擎的成功經驗後,至今已有許多國內生技新創公司運用這種商業模式,輕裝闖蕩全球生技領域,即便口袋深度不如歐美,也能走出自己的一片天。

商業紛擾淡然處之 累積經驗

從求學、學術研究、產業歷練,一路穩健踏實的葉常菁,也曾遇過投注大量心力開發的新藥,被評估為沒有潛力而中止開發,而其他藥廠的類似新藥,幾年後卻年銷百億美元的無奈遺憾;她也曾與合作夥伴共同開發新藥,不料合作夥伴之一被大藥廠收購,大藥廠故意拖延開發進度,只為讓自家的藥搶先上市。「製藥雖是嚴謹的科學,卻經常碰到不是很科學的事,商場上的競爭就是如此,」葉常菁講得不慍不火,對於商業上的紛擾,她選擇淡然處之,從中學習教訓、累積經驗,追求長期效益。

揮別智擎之後,葉常菁在瑞士成立Onward Therapeutics生技新創公司,延續了NRDO以及Networked Pharma的成功經驗,進一步融入創投與研發的混合商業模式(Buy-To-Build)。「國內生技業很需要知識的傳承,由有經驗的前輩帶領缺乏經驗的新血一起前進,這是最實際也有用的方式,」葉常菁說。

擔任新創業師 傳承延續臺灣優勢

近年,臺灣生技產業愈見蓬勃,葉常菁認為,友善的政策環境很重要,她建議可參考法國政府的作法,只要通過政府的績效考核,生技新創公司就能獲得前一年投資研發金額的3成做為獎勵。「比起研發成功之後再來減稅,雪中送炭才能真正幫助新創企業。」

葉常菁目前也在台灣生物產業發展協會擔任副理事長及其平台下擔任業師,對於有志投入生技產業的年輕世代,葉常菁建議多多出國開拓視野,看看日新月異的技術發展。此外,她也認為「很多創業家只是科學家,並不了解法規、募資、資本市場等遊戲規則。我有經驗,也很樂意分享。」職業生涯橫跨產學研,葉常菁累積的專業與生命厚度,已經超越單一企業的成敗,她願以一身的本領傳承後學,為臺灣生技產業再次投出致勝好球。

想了解更多工研院院士精彩報導,請看12月號工業技術與資訊月刊