「李安」這個名詞,有時被解釋為英雄,有時被看作台灣之光;但比起空洞的讚語,真實的李安有血有肉。他是一位為電影燃燒的「導演」,只有在創作的同時,才能潛進意識深處,與真切的自我共處。

前晚,李安睡不到四小時。一方面是因為時差的關係,另一方面,他畢竟是個國際名導,就像詩人余光中說的:「凡李安所到處,蠢蠢不安。」他上個月二十九日返台,一踏上家鄉的土地,攝影機、鎂光燈就繞纏上來,邀約活動絡繹不絕。

總統套房裡,祖母綠顏色的絨布沙發古典奢華,李安陷坐在椅中等著受訪,像一個誤闖宮廷的局外人,所有精巧的裝潢與他之間,都彷彿隔著一層真空,各自待在不同的維度。

他低垂的眉尾和像斧頭鑿出來的眼皮裡,依舊藏著那對誠摯慣了的瞳孔。兩旁向太陽穴方向飛起的魚尾紋,和滲在眼眶下緣的淚液,讓李安看起來有些疲憊憔悴……。遠看還不覺得,靠近點,凝視著他的臉孔,才讓人驚覺,李安這會兒快要六十二歲了。

李安最近確實是累慘了。回到台灣,要出席的場合多,要見的家人、故友、達官也多,偶爾還要滿足國人、粉絲重複說些意思類似「愛台灣」的話,幾趟下來,所有時間全被塞得密密實實的,半點也不透風。

他這次返台,是為了宣傳十一月十一日上映的新片《比利.林恩的中場戰事》。《比利.林恩》改編自方登(Ben Fountain)的同名小說《Billy Lynn's Long Halftime Walk》(中譯:《半場無戰事》)。

十九歲的美國大兵林恩,在九一一事件後的反恐戰爭中,和他所屬的B連第二排第一班,被新聞節目捕捉到伊拉克「安薩卡運河」之役戰鬥的畫面。三分鐘的影片,讓他成為家喻戶曉的國民英雄,他回國後,不但獲勳,還能跟天團「天命真女」同台演出。

背負「台灣之光」十字架 我要在那邊,承受他們的投射

對林恩來說,戰爭的本質或許像是甜甜圈,中間什麼都不存在,周邊卻又甜又膩。這是場「虛假的勝利」,當煙花舞者在表演台上綻出光彩,當媒體的閃光燈閃出一片片亮白色的氣泡,比利只能露出尷尬笑容,並輕巧、有點罪惡感地說出「人們想聽的話」,他想保有自己的純真,但世界的輪廓早已扭曲。

李安不是美國大兵,但在媒體和公眾的追逐下,他也因為自己的盛名和成就,宿命似地在眾人面前,背負起「名導」的十字架,甚至被扁平地視為「台灣之光」那樣的空泛口號,成為了一個受萬眾朝聖的「英雄」。

抬起疲憊的下巴,李安點點頭,同意了這種說法,「是啊!我確實有這種感覺,很多人來和我講話的時候,就像是比利.林恩接受大家感謝時那樣⋯⋯,他們在跟我談我的電影,其實卻是在講他自己,和我沒有什麼關係。」他露出多愁善感的招牌笑容,「我要在那邊,承受他們的投射。」他重複,「比利.林恩的處境,也是這樣。」

李安從來沒有掩飾過自己的脆弱,也很願意去談自己的猶豫、分享自己創作的過程,然而有時候,他就像在那間總統套房,被華麗輝煌的形式淹沒了某部分很素樸的自我。

李安的笑容總是毫無敵意,是理解、不帶刺、為別人著想的那種笑。他帶著那樣的笑容,還是勇敢地再走到了公眾面前,為了他嘔心瀝血創造的結晶,以及他熱愛的電影。

在《少年Pi的奇幻漂流》,李安運用3D創造了華美如夢的場景,而為了《比利.林恩》,李安更耗盡心神,突破了電影界的舒適圈,改寫電影史的節奏。對他來說,他必須、也想要分享,「就像傳道士一樣嘛!你感覺到了神,就會想要告訴大家,我看到了神!」

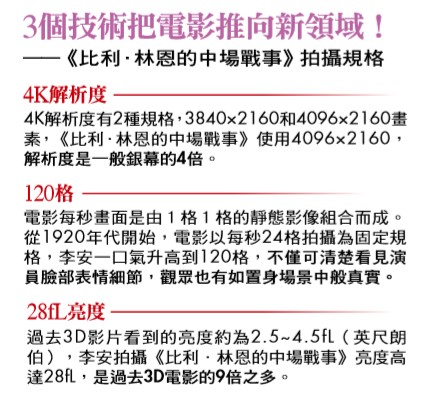

這部片可能成為電影語彙變革的一尊路標,上頭刻著「3D、4K、每秒一二○格」的銘文,標識著人與電影間嶄新的關係。

「3D、4K、每秒一二○格」是什麼?3D技術觀眾已經知之甚稔,4K指的則是目前最高水準的銀幕清晰度,這個咒語最引人注目的還是「每秒一二○格」。電影中,每一秒都會收錄連拍圖片,組成一秒完整的連續影像,一幅靜止的圖像,被稱為「一格」,從一九二○年至今,延續近百年,每秒「二十四格」都是電影播放的通用標準。

李安(上圖右1)打破電影既有定制,以超高規格創作《比利. 林恩的中場戰事》。(圖/ 双囍電影提供)

電影語彙的新變革 想把天堂的籬笆,再往外擴張一些

然而李安並不滿足於「每秒二十四格」,「二十四格其實沒有特別好,這只是最便宜的方案。」他笑說:「我經常覺得這種定制,是天堂的欄杆,你超過那個,就好像是出了天堂。我不是要拆毀天堂樂園的籬笆,只是想把籬笆再往外擴張一點。」

大導演彼得.傑克森之前執導的《哈比人》採用每秒四十八格拍攝;詹姆斯.卡麥隆打算用每秒四十八或六十格拍攝《阿凡達》第二和第三集。李安一下子,就直接挑戰「一二○格」,他豈止把籬笆向外擴張了一點,簡直將「電影」這玩意兒直接推向另一個領域。

「每秒二十四格是種慣性,電影業界、觀眾的觀影習慣,都在那個慣性之中,於是我就不再想什麼四十八、六十格。」李安即使看起來疲倦,還是賣力地傳達自己採用高規格拍片的理念,雙眉不挑、眼神直率,他小時候因為被狗咬,而在眉間留下的疤痕,也穩穩地停留在那兒,波瀾不驚。

「如果你不猛烈地跳過去,大家還是會往以前的慣性想。要make a point(建立論點),必須夠大,才能讓人用不一樣的方式去思考。」他說,「舊的方法做不出新的東西,必須重新打散,解構之後,為它重塑一個新生命。」

李安搔搔腦際,「其實我過去很排斥3D和數位,但開始做之後,我才發現,背後還有另一層意義。過去大家在拍數位,腦中想的還是電影膠捲,我就想問,為什麼要用先進的東西去模仿過去的東西?而且還做不好。從邏輯上就讓我覺得有問題。」原本一臉倦意的李安,講到這似乎有什麼地方被點燃了,精神振奮了起來,手忙碌地指東畫西。

然而,要挑戰電影拍攝百年來的傳統,何其容易。對李安來說,拍片累,這沒什麼,但「和人相處啊!資金啊!應付觀眾、業界,的確會讓我煩躁。」業界的反彈、市場的嚴峻才是真正苛刻的難題,「片子拍不出來,就會被人家攻擊啊!說你攪局啊!」

剛開始,連工作夥伴也曾有微詞,「大家都有自我,也有職業上的驕傲,調焦距的人、攝影師,都是業界中數一數二的專家。但一開始,沒人知道怎麼拍這種規格的電影,連光怎麼打也沒有人會,我那個攝影師(John Toll),拿過兩座奧斯卡(他以《梅爾吉伯遜之英雄本色》和《真愛一世情》拿下兩座奧斯卡最佳攝影),可是不會就是不會。」

然而就像老婆林惠嘉說的:「同樣一件事,如果是為了電影,他興趣就很濃;如果跟電影無關,或者已經是過去式了,就完全沒有動力。」李安當然常常煩心,放棄的念頭也不時出現在腦中。

但「放棄」不是一件跟「電影」有關的事,他可沒動力真的放棄,最後只好再次踏進他的電影聖殿,「當鏡頭開拍,攝影機開始轉,開始和演員工作,那個我,始終如一。」

每種版本感受不同 不敢跳到火星,還是要給觀眾氧氣

林惠嘉用戲謔的口吻說:「我覺得李安這輩子就是來拍電影的,是電影乩童。他完全為電影而活,所有的精力都是留給電影用……。他跟他的電影,應該算做一體!」

於是在電影路上,李安一次又一次把自己逼到絕境,無論是《臥虎藏龍》的新武俠;無論《理性與感性》的英國諷刺劇、《少年Pi》和《比利.林恩》的新技術;無論是文化脈絡還是電影媒介,他一次又一次,突破眼前關卡。

由於李安的電影規格超越業界太多,全球只有連同台北等四或五個城市中的四或五家戲院能夠放映。威秀影城公關經理李光爵透露,光是打造台北京站影廳,就砸了三千萬元。

李安笑說,「我畢竟是要賣票,也有相當的投資,這一點我不敢跳到火星上面去,還是要給觀眾氧氣。要讓新技術普及,也還需要時間。我希望,不只是我這部,未來也能有別人一起加入。」他也準備了3D、2D、4K、2K,二十四格和六十格的版本,「每種版本,都會給予不同感受。」

剛獲選為今年金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」的導演趙德胤,與李安關係如同師徒。一四年,他的電影《冰毒》在美國紐約翠貝卡影展展映,李安也到場觀影,「那時,他會來看片是意外,他當時每天忙著準備拍片,他太太林惠嘉和我吃飯,一個人突然冒著大風雪,從門外走進來,鬍子沒刮,就像個工人,他是李安,累了、老了好多。」

重構自我的復活 創作慾好像不是求生,而是求死

李安到現場是為了支持趙德胤,趙德胤卻對他當時的形貌印象深刻,「他老了,但你感覺得到他與『純真』更靠近。在這個年紀,他更了解怎麼質問,怎麼去追尋『信仰』的極致,觸碰人神之間真正的核心。這個『神』是一種質疑,一種哲學上的深思。我認為,他每次使用新的科技,要創造的並不只是技術突破,而是一種更獨特的心靈體驗。」

李安日前也在論壇上分享,「年輕人如果要做後製,不要每天只做數位的事,要學電影,有感受有看法,才能通盤了解。」他認為,技術還是末節,如果一個人只懂專業,對人性、對世界卻毫無興趣,那這種人索然無味。

李安不只一次提起,「就像瑪丹娜的(冠軍單曲)《Like a Virgin》(宛如處女),我希望每次做都像happen for the first time。」他意欲在每次創作中,都沉入潛意識的深水中,摸索、碰觸自己最深沉的部分,一面忍受精神、身體上的折磨,一面解構自身,「創作慾好像不是求生,而是求死。」電影創作,就是一場理解並重構自我的復活。

李安每部片的主題或許都是他自己,他笑說:「我不是故意的啦,但每次拍完,都會跟自己有關係。」早期的《推手》、《囍宴》和《飲食男女》,「談的可能是對家庭的安全感。」在《臥虎藏龍》中,他與正從身體、心靈裡冒出的中年危機搏鬥;在《綠巨人浩克》,他觸碰死亡的議題,挖掘剖析父子間緊張的關係。

趙德胤說得沒錯,李安是「純粹的作者」,「會誠實地表述他真實的生命狀態。」李安從《少年Pi》開始關注起「人神關係」,「這或許和我的人生閱歷有關係,我講的神,不是某個神靈,而是人與『未知情感的結合』,既是信仰、又是質疑,不能解釋祂的時候,心要怎麼寄託?真假虛實的辯證,對我來說就很重要!」李安微微笑說。

六十二歲了,李安走到了《比利.林恩》,半場已過,「很多人問我,拍攝時用哪種科技,其實我就是拍出拍片時感受到的東西,就是這樣而已。」他靦腆地摸著耳朵繼續說,「那些年輕男女主角們,都是我的『阿凡達』,他們其實都在演我。」在李安心裡,「天堂的籬笆」外,或許還有整個宇宙,而他駕著名為「電影」的太空船,逐一探索每個星球。

於是,與其說李安以「一二○格」拍攝《比利.林恩》,是要追求「酷炫」或「噱頭」,他在尋找的可能是更原始的東西。「3D也好,或是高速率、一二○格,讓我們能得到最好的東西是『特寫』、 是近景。」 對他來說,「人生最重要的事,或許就是閱讀彼此的臉,就像閱讀彼此眼神一樣。」李安並不想用科技去拍攝高難度動作或大場面,反而想藉著將觀眾拉進角色,介入、共享角色的情緒。

李安拍片,拍的總是自己。他在電影記者會上,與《比利.林恩》海報上的背影交會,戲裡、戲外的自己,在這刻於現實中巧遇。(攝影/吳東岳)

六十卻不耳順 年紀越大火氣也越大,憋不住話

「我很相信戲院這回事情,尤其是大家現在不去教堂廟宇, 我們還是需要大家聚在一起看一個東西,談論一些精神上的事物。」他深知,自己的信仰,和他追尋的道理,可以從他一輩子幹的電影工作中,瞧出點端倪。

談了許久,李安似乎又有點倦了,兩眼快速眨動。

李安笑說:「孔夫子講的,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲不踰矩。我還沒七十歲,不知道到時候會怎麼樣,但其他的,只有知天命我有一點感覺。」他跟著又笑著解釋,「三十七歲,我才領第一份薪水,四十不惑我不敢說,只是精明了點,到現在也沒有『不惑』。六十耳順嘛,這點我也做不到,年紀越大,火氣也越大,憋不住話。」

「至於知天命,我想我知道自己的宿命,知道這輩子來幹什麼,也知道什麼是屬於我的,什麼是不屬於我的,什麼是該想,什麼又是不該想的。」李安說得玄妙,眼神卻異常堅定,「就像為什麼,全世界只有我一個人做『每秒一二○格』,我知道不討好,也有點忐忑不安,但我卻有種使命感。」

如果用「每秒一二○格」去呈現肉眼所見的李安,那張臉孔還是疲憊憔悴,偶爾輕微抽動的臉部肌肉,規律地配合著呼吸的節奏起伏,而在兩眼眼窩裡的雙瞳,閃爍著純真的神采,「做電影的感覺,有時候像軍人在戰場一樣,什麼都不想;也很像Pi在海上漂流,和老虎共生,很專注。我覺得那個時候就是人和神在一起的時候。」

魚尾紋皺在一起,他又露出那種誠摯而輕淺的微笑。

李安

出生:1954年

學歷:美國紐約大學 電影製作碩士、 國立藝專影劇科 (現為台灣藝術大學)

榮譽:5座金馬獎 ,3座奧斯卡獎 ,5座金球獎 ,2座威尼斯影展金獅獎 ,2座柏林影展金熊獎