初春的台北,雨下個不停。師大實小六年丁班的小朋友們正在享用午餐。和其他同學熱騰騰的中式飯盒不同,高新綠的便當裡裝的是壽司,一半是豆皮,一半是海苔,沒有華麗的魚肉相稱,厚實的小白飯團顯得相當純樸。

「我也要!」

對桌女孩們爽朗的請求,並沒有引來高新綠太多的猶豫。她笑了笑,不發一語,然後默默拿起筷子,分別夾了一塊豆皮壽司到兩位女孩的面前。飯盒裡的壽司一下子少了四分之一,卻不見她有任何不平。

在鬧烘烘的教室裡,她那專注吃飯的神情,有一種同年齡小孩身上難得一見的沈靜。像隱隱發散著醋香味的壽司一樣,樸實中帶點「冷」的氣息,骨子裡認真執著的味道自然流露於外,令人不禁揣想,當她的思緒繞著火星旋轉時,兩者之間的吸引力究竟有多強?

得不得獎都應用平常心看待

高新綠,一個從小就夢想要當太空人,百分百的「火星女孩」。

當火星探險隊在新世紀初傳來新發現 Black Boader 的訊息時,全世界為之歡欣鼓舞的人們當中,沒有幾個人的內心會像高新綠一樣沸騰,因為這個探險地點的選擇,正是她從多如繁星的火星資料中所圈選決定的。

坐在實小的圖書館裡,十二歲的高新綠,回憶今年二月在美國參加的青少年火星探險高峰會議,輕輕地說:「對每一天的印象都太深刻了,我想,這些經驗,我一輩子也不會忘記!」眉宇間難掩興奮之情,語氣卻依然有著這個年齡小孩少有的鎮定。

參加這個高峰會議的青少年共有九位,分別來自美國、巴西、波蘭、墨西哥等國的他們,是從全世界各國數萬名的競逐者中被挑選出來的,除了必須提出相關火星探險的高水準論文外,他們還得通過五位世界級科學家的越洋電話口試,確定具備一定程度的科學認知、思考能力和優秀人品後,最後才雀屏中選。高新綠和另一個印度男孩,則是來自亞洲國家的兩個代表。

「要一次和五個教授談,很恐怖耶!幾乎每個中選的人,都是當場在越洋電話中高興得瘋狂尖叫,甚至感動得掉下眼淚。只有我,心裡雖然很高興,卻沒有那種狂歡的感覺。」高新綠淡淡地說:「我想,得不得獎,都應該用平常心來看待吧!」

乍聽之下,似乎這光榮得來容易,但也只有與高新綠朝夕相處的親友們,才知道她的付出有多深。

去年五月,高新綠的導師鍾達城在網路上發現了火星青少年高峰會代表徵選的新聞,立刻公布給全校高年級的同學知道,結果,最後抱著一千五百字的初選論文來報名參加的,只有高新綠一個人。

抱著一千五百字初選論文報名

「我相信,對火星感興趣的學生,一定不只高新綠,但卻只有她一個人在短短的一個月內找資料,想問題,很認真地自己用英語寫成了論文。」拿著高達數十公分、高新綠從網路上印下來的英文資料,四十五歲的鍾達城說:「光看這個,她將來的成就一定比我高!除了技術上的協助,我是沒辦法教她什麼的!」

在鍾達城的眼裡,高新綠未必是個天才,但絕對是個認真、自我要求高到令人想叫她放低點標準的女孩。五歲時,跟著父母到美國留學,十歲回台灣念小學四年級時,連中文都不太會說,一切從頭學起的她,卻在一年後,就拿到了全校書法比賽的第三名、作文比賽的亞軍。

「可能是因為我的好勝心比較強,不喜歡對困難屈服吧!」對於自己在學校裡的優異表現,到現在說起國語還是有點英文腔的高新綠說,回台灣後的第一次考試,因為語文障礙,成績並不理想,給了她很大的打擊,好強的她因此更加奮發圖強,至於書法寫得漂亮,則是因為她覺得有興趣,所以更是勤加練習。

對喜歡做、認為對的事情,總是以執著而認真的態度來面對,這個高新綠最令人欣賞的性格,直接促成了此次火星上的 Black Boader 的新發現。

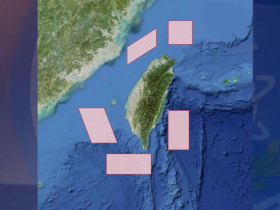

青少年火星高峰會代表們被賦予的最重大任務,就是要詳讀科學家所提供的各種火星資料,從中判讀,選出此次探測火星的無人太空船登陸的方式和地點,最終的目標是要了解火星上是否有生物,以及是否適合人類居住。

長大後建築師當本行 太空研究當副業

九位青少年代表中,多數的人都選擇地勢較平的平原區,作為太空船登陸、攝影、取樣的地點,只有高新綠和其他兩個夥伴,看中一處看似險峻的山坡地帶。

「因為那個地形很特殊,一開始就深深吸引著我。」高新綠表示,由於他們三個人的堅持,這個地方最後也被高峰會列入探測的三大地點之一,這個決定後來深受經驗老到的太空科學家們的讚許。果不其然,太空船真的在那裡發現了 BlackBoader,讓人類的火星探險史又往前推進一步。

「對於這個新發現,我們九個人都很興奮,離開美國前,大家還相約,將來有一天要在發現 Black Boader 的那個地方會合。」高新綠用連珠炮似的速度說:「經過七天的會議討論,我們有一個共識,火星實在太神祕了,探測工作應該要一直做下去!」

這或許是美國之所以富強的原因。把一個耗資數百億美元的太空探測計畫,交由九個來自世界各國的青少年來挑大梁,原因很簡單:根據科學家們的估計,人類要登陸火星,大概還要花上三十年的時間,到那個時候,現在的有權者早垂垂老矣,主其事者正是現在的青少年。

雖然對太空探險有高度的興趣,能力也受到國際的肯定,但高新綠卻不確定自己是否會參加兩年後的「青少年太空人培訓計畫」,遠因是,喜愛藝術的她,考慮將建築師當本行,太空研究當副業;近因則是,到那個時候,她已經上國中了,面對傳說中的升學壓力,讓她覺得很緊張,對於出國參加活動的事,根本不太敢想。

「聽說,上了國中以後,學生就很容易變成教室裡的『客人』,不會受到老師太多關注,而且壓力會很大,成績不好的學生只好自我放棄,創意也會被壓扁了!人的青春期只有一次,有必要這樣嗎?」高新綠如此自問自答,冷靜的態度中有幾許遲疑。

這個「火星女孩」的問題,就像初春的雨水一樣冷,綿延地占滿台北的天空,不知道有誰能夠給她一個合理的回應?

_20251227233200.jpg_280x210.jpg)